“人家的情人節是2月14日,

我們的情人節就是今天——元宵節。

我們的詩詞里,

‘月上柳梢頭,人約黃昏后。’

多么浪漫!”

今年的元宵節時間為

2022年2月15日,星期二

農歷壬寅虎年,正月十五

恰逢情人節的浪漫尚未褪色,

元宵節的花燈便已逐次點亮。

為這平凡的人間,

添去深情與溫柔。

古時的元宵節也稱上元節,

亦或是燈節、元夕……

此日年輕男女走在街頭,

不必囿于平日禮教,

可對視,可交談,

眼波流轉皆是深情,

舉手投足都是歡喜。

元宵佳節的習俗很多,

最經典的莫不過三個:

賞月,逛燈,食湯圓(元宵)

各有各的含義,

卻都傳遞著一個信息——

祈愿順遂,期盼圓滿。

賞月色,尋浪漫

月色照了千年,

圓圓缺缺,不改嬋娟。

自古至今,許多文人借它,

傳遞思念,傳遞愛戀,

讓月光從筆墨間漏出,

這一漏,就是千百年。

元宵節是中國的情人節,

浪漫從這輪圓月開始。

墨藍的天空上,

懸著一輪玉盤,

將人間的輪廓描摹。

那輪廓,比缺月時清晰,

卻又不似白日里明亮。

就這樣朦朦朧朧的,

最適合為有情人打造氛圍,

月影闌珊里,將愛意說的盡興。

巴金在書中寫:

月光從上面直照下來。

人一抬頭就可以望見清明的藍空。

竹梢微微抖動,發出細微的聲音,

同時人又聽見水淙淙地流著,

但是不知道水從什么地方來,

快走完竹林時才看見一道小溪橫在前面。

那是《家》中,頂浪漫的一段。

正契合著元宵節的意味,

年輕的姐妹兄弟,

笑笑鬧鬧地走在林間,

耳邊是淙淙流水,

腳下是月光疏影。

如今的元宵節,仍有圓月當空,

卻少有人如曾經,

或三五好友結伴,

或璧人一雙并肩,

尋一處靜謐,接滿手月光。

不妨,從這個元夕開始,

重拾這樣的浪漫,

放下手機,徒步走在公園里,

只為尋那一處林下漏月光,

看那一場疏疏殘雪落。

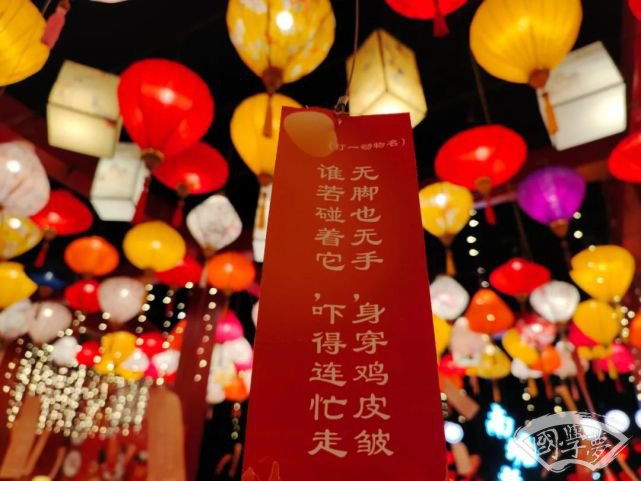

逛花燈,祈安康

有了月色如許還不夠,

元宵佳節,須有花燈如晝:

龍燈、宮燈、紗燈

走馬燈、繡球燈……

唐寅曾寫《元宵》:

“有燈無月不娛人,

有月無燈不算春。

春到人間人似玉,

燈燒月下月如銀。”

明月也是燈,是空中的燈,

花燈也是月,是市井的月。

二者相得益彰,

月色溫柔,花燈明爍。

人們把謎語寫在燈上,

有問有答,趣味橫生。

把祝福寫在燈上,

看它緩緩升空,

最好,能與月亮比肩,

如此,心愿才能得償。

民間諺語說:

“三十的火,十五的燈。”

三十的火,

是除夕夜的圍爐夜話;

十五的燈,

是元宵節的張燈結彩。

除夕是闔家團圓,

而元宵是盛世長安。

這樣的比較似乎不夠明確,

借老舍先生的話說:

“元旦是體面的,

家家門前貼著鮮紅的春聯,

人們穿著新衣裳,

可是它還不夠美。

元宵節,處處懸燈結彩,

整條的大街像是辦喜事,

火熾而美麗。”

春節是紅色的歡喜,

元宵是彩色的驚艷。

這場歡天喜地的年味狂歡,

在元宵節達到頂峰。

燈火是希望,

人們親手將它點明,

把安康順遂的心愿照亮,

把心底深藏的祈愿傾訴。

食湯圓,盼團圓

元宵節吃湯圓還是元宵,

這是南北方永遠的爭論。

元宵將內餡搓成小塊,

在笸籮里滾,

粘上一層層的糯米面。

下鍋炸至金黃,

口口酥香,內餡甜蜜。

而湯圓則是將糯米粉加水,

壓成面片模樣,

細細收口,揉成圓球。

水煮至飄起,

滿口甜糯,溫暖入心。

無論如何爭論,

二者的相似之處很多,

寓意也大同小異。

圓滾滾的模樣,

是盼望事事圓滿;

甜蜜蜜的口味,

是期待生活甜蜜。

古時的元宵節,

無論湯圓或元宵,

都是家人圍坐,

邊賞月,邊食用。

聊一聊長街的花燈,

猜一猜燈謎的謎底。

團團圓圓的一家人,

好不歡喜,好不熱鬧。

而如今的元夕,

游子大都已離鄉,

為生活奔波,

為理想前行。

但是好在月光如舊,

燈火長明,

湯圓在鍋中四下翻飛,

元宵在油中漸至金黃。

家中人亦如此,

相隔天涯,共度此時。

吃一碗湯圓,

別忘了給家人打個電話,

聊聊家常,談談瑣碎。

咬一口元宵,

也要記得與故人約定好,

下次見面的時間。

元宵佳節,有浪漫。

滿月高懸于藍空,

斜入竹林照疏影。

心有詩意便能覓得風景,

平凡的人間,常有浪漫。

元宵佳節,愿安康。

市井長街花燈如晝,

熙攘人群走走停停。

燈火是希望,愛意是春風,

吹拂心愿升空,

祈禱生活,安康順遂。

元宵佳節,盼團圓。

湯圓柔糯暖入心腸,

元宵甜蜜浸入生活。

盼望早日團圓,

祈愿生活甜蜜,

人間四時,皆能平安。

此時上元佳節,愿你:

覓得月色浪漫,活的瀟灑;

心中燈火不滅,心愿得償;

總有甜蜜小事,常有團圓。

關鍵詞:元宵節