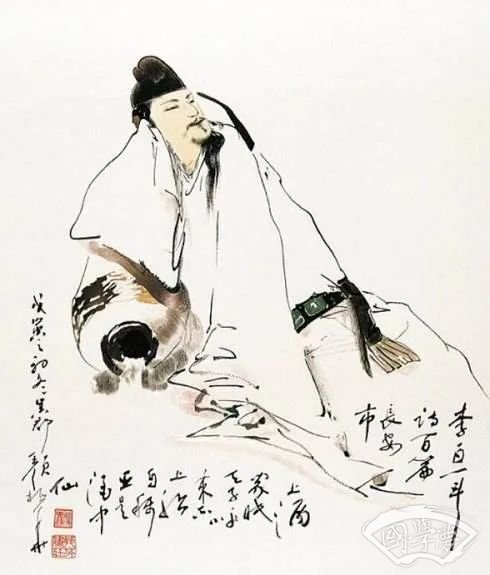

一直以為李白總是那樣瀟灑恣意,狂傲不羈,浪漫如仙。

可是當我再次讀到他的《獨坐敬亭山》才明白,即使灑脫飄逸的仙人也有孤獨落寞之時。全詩如下:

眾鳥高飛盡,孤云獨去閑。

相看兩不厭,只有敬亭山。

為什么說是再次讀呢?

因為這首詩小時候我們都學過,但當時的老師解讀時,并未著重于“孤獨”這個字眼,況且以小學生的年紀,是無法體會李白那種歷盡千帆后的孤獨。

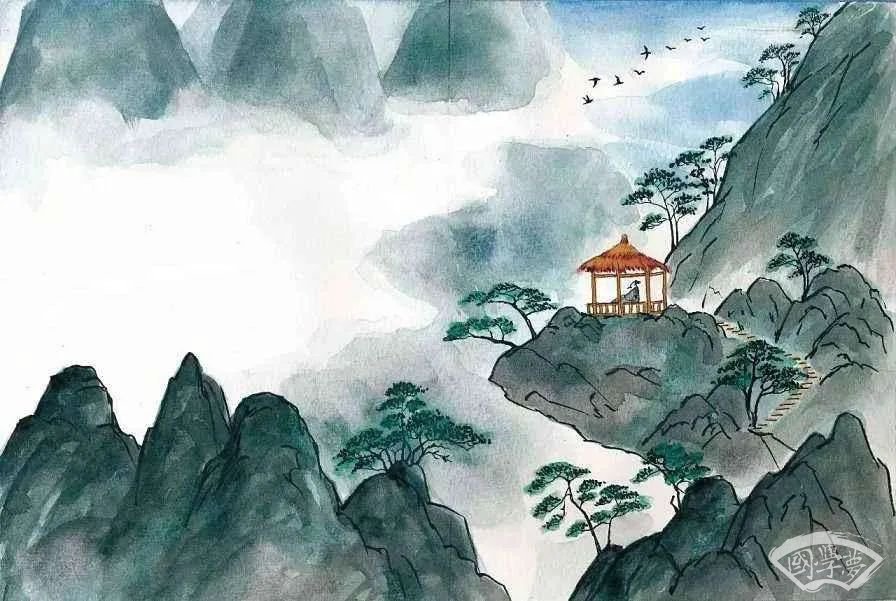

敬亭山位于安徽宣城,是江南有名的“詩山”。

李白與宣州有著不解之緣,他一生狂放,傲視詩壇,卻對一人推崇備至,那就是南朝著名山水詩人,曾做過宣州太守的謝朓。

正如清朝的王世貞所言“青蓮才筆九州橫,一生低首謝宣城。”

在他人生的最后10年里,曾7次到過宣城。

第一次是在公元753年,應其堂弟李昭,宣城長史(相當于現在的政府秘書長)之邀。

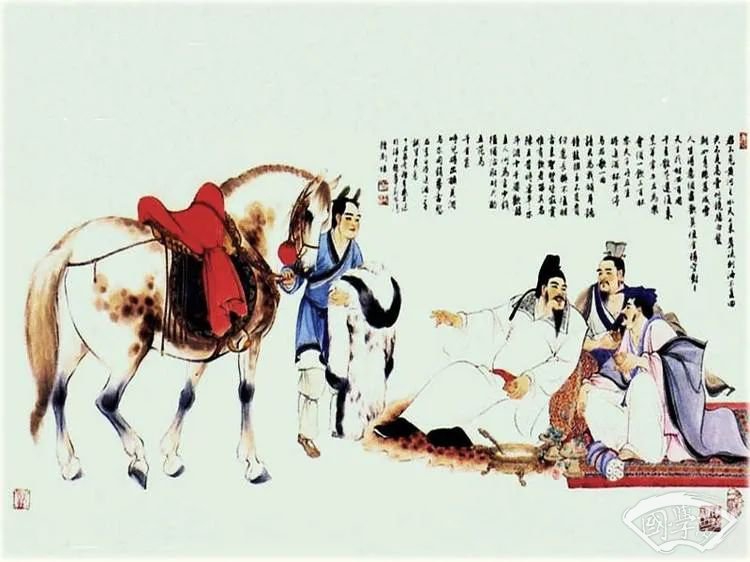

那次去宣城,李白受到了當地太守以及文人墨客的熱情款待。他經常和太守宇文先生、堂弟李昭、崔侍御等人對酒酣高樓,尋幽探密,飽覽名山,賦詩舒懷。

有段時間他甚至安家在敬亭山下,“我家敬亭下,輒繼謝公作”。

后來他又多次重游宣城,“江城如畫里,山晚望晴空”。

有一次宣城涇縣的汪倫寫信邀他過府一敘,美酒相待,兩人相談甚歡,臨別之際,便有了那首耳熟能詳的“桃花潭水深千尺,不及汪倫送我情”。

可以說,李白前幾次到宣城都是高朋如云,迎來送往,把酒臨風,痛飲高歌。

但這一次不一樣,李白寫這首《獨坐敬亭山》時,已是61歲,花甲之年。

經歷了安史之亂的顛沛流離,李璘幕府的牢獄之災,流放夜郎的大難不死,他第七次也是最后一次來到宣城。

這次沒有人夾道歡迎,也沒人與他把臂同游,更沒有人陪他一醉方休。

他獨自一人,蹣跚地登上了敬亭山,在那靜坐良久。

茫茫天地,仿佛只剩他和那座亙古不變的敬亭山,孤獨落寞的情緒盈滿了心間,他情不自禁地吟出了這首《獨坐敬亭山》。

眾鳥高飛盡,孤云獨去閑。

天上的鳥兒高高地越飛越遠,直至無影無蹤,蒼茫天空,只余一抹微云,悠閑地飄來飄去。

這兩句看似是在寫他眼前所見之景,實際上是他內心孤獨的真實寫照。

眾鳥遠飛,就像當年的他曾眾星拱月,可是如今他也如孤云般,遺世飄零。

一個“盡”字,將他的情緒寫到了極致,突出了他的百般惆悵。

而“閑”表面說的是孤云游離的狀態,實際說的是詩人無所事事的悠閑。

他不是陶淵明,歸隱山林,“采菊東籬下,悠然現南山”。即使屢遭挫折,他依然有“致君堯舜上”,道濟天下的抱負,他的閑是迫不得已的“閑”,就像陸游的“矮紙斜行閑作草”。

對于一個有志之士而言,“閑”是對他們的折磨。

相看兩不厭,只有敬亭山。

他久久地凝望著敬亭山,敬亭山也仿佛在默默地注視著他。在這世間,能夠和他永遠相看不厭的也許只有敬亭山了。

“相”“兩”二字將他和山緊密地聯系在了一起,你中有我,我中有你,相依相偎。

他看不厭青山,而青山也不嫌棄于他,這里詩人將“山”擬人化,就像辛棄疾的“我見青山多嫵媚,料青山見我應如是”。

這未嘗不是詩人的一種自我安慰。

而山的有情,反應了世人的無情,青山依舊,可人世境遇卻是翻天覆地。

他曾眾星捧月,他曾傲視群雄,可晚年的他卻像杜甫所言“世人皆欲殺”。

昔年游宣城是何等瀟灑恣意,如今只身登山就有多孤獨落寞。

平生不會相思,才會相思,便害相思。

而他平生不懂孤獨,才懂孤獨,便深入骨髓。

這樣從云端到低谷的孤獨更令人心疼。

不知你怎么看呢?

關鍵詞:李白